1936년 경성신문사에서 발행한 ‘대경성공직자명감’에서 함석태에 관한 기본적인 자료를 얻을 수 있다. 22년간의 치과 개원 생활을 한 함석태의 취미는 서화, 분재, 여행, 하이쿠(俳句), 골동, 꽃꽂이(活花), 특히 전다(煎茶:녹차)를 좋아했다고 적혀있다. 함석태는 일제강점기 주요 수장가의 한 사람으로 손꼽힐 만큼 우수한 대한민국 고미술품을 많이 소장했던 인물이다.

함석태는 조선시대 화가 14명의 작품 32점을 일제강점기 개최되었던 전람회에 일곱 차례 출품하였다. 필자는 당시 신문과 도록을 통해서 함석태가 소장한 고서화를 직접 기록으로 확인하였다. 함석태가 소장한 고미술품중에는 그 당시 일본인이 탐낼만한 것들이 다수 포함되어 있다. 예를 들면 정선의 금강전경액과 김명국의 선인도를 들 수 있다. 이러한 관점에서 보면 함석태의 고미술품 수집 취미는 고서화들이 일본으로 반출되는 것을 막아 국내에 보존되는 데 공헌한 측면이 있다. 안타깝게 함석태의 소장품은 한국에 없고, 북한 조선미술관에 일부가 소장된 것으로 파악된다.

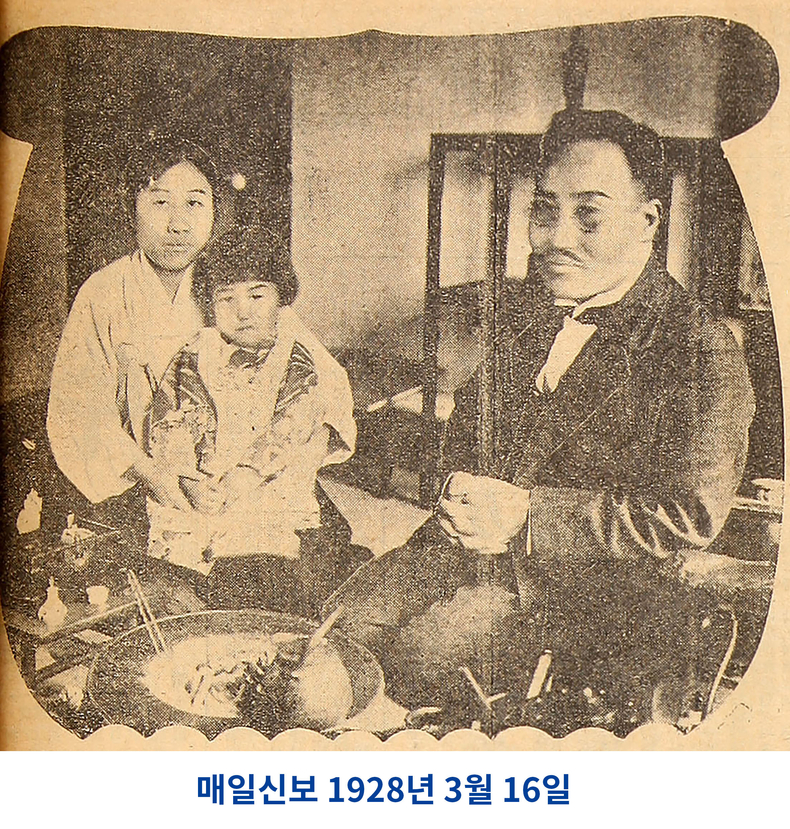

함석태가 고미술품을 수장하게 된 동기는 1928년 3월 16일 매일신보와의 인터뷰에 상세하게 설명하고 있다1. 그는 동경에서 유학 시절 집주인 노인이 고물에 많은 흥미를 가져 제가 고향에 다녀올 때마다 고물을 얻어오라는 부탁을 따르면서 자신도 골동에 관심을 갖게 되었다고 하였다. 특히 조선의 귀중한 물건이 자꾸 남의 손으로 넘어가는 것이 애석하여 1910년경부터(1912년 일본치전 졸업) 힘껏 모으기 시작하였다고 하였다. 그는 10여년 동안에 조선의 미술 공예품만 300여종을 수집하였고 질그릇, 목공, 철공, 죽장 등 여러 유형의 물건도 포함되어 있다고 하였다.

기록으로 확인된 함석태의 첫 번째 전람회 출품은 1930년 고서화진장품전이다. 조선 고미술품의 수집과 소개를 하는데 다년간 노력을 해오던 조선미술관이 개최하는 고서화진장품전에는 오세창, 이도영, 이한복 외 여러명의 수장가들이 자신의 소장품을 출품하였고, 함석태도 그중에 한 명이다. 관재(貫齋) 이도영(1884-1934)은 고서화진장품전에 출품된 모든 진열 작품에 대한 감상평에서 함석태의 소장품 김홍도의 ‘노예흔기’가 재미있는 묘품이라고 하였다.

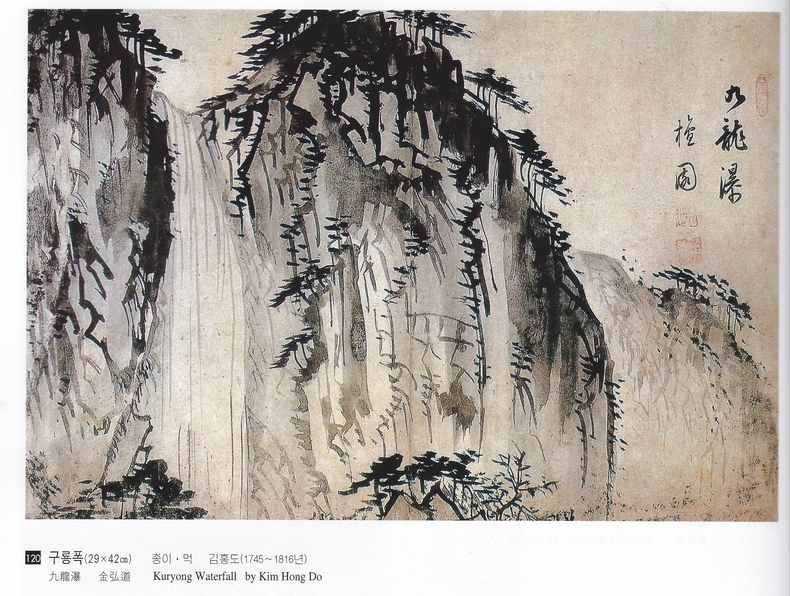

1930년 조선고서화진장품 전람회에 출품되었던 단원의 동물(動物)을 서화가 이도영(1884-1933)은 동아일보 1930년 10월 19일 ‘고서화진장품전 진열제작품에 대하야’라는 글에서 김홍도의 그림 ‘동물’을 노예흔기(老猊掀夔)라 하였고 재미있는 묘품(妙品)이라 언급하였다. 다행히도 유홍준이 자신의 저서 ‘안목’에 김홍도의 노예흔기를 직접 보고 감상평까지 남긴 책이 있다2. 조선미술박물관에는 김홍도 작품이 3점 있다고 한다. 사자인지 삽살개인 구분이 안되는 털북숭이 네발 짐승을 귀엽게 그린 노예흔기(老猊掀夔), 영지버섯인지 불로초인지를 한 광주리 캐어짊어지고 있는 선동을 그린 ‘약초를 캐고서’라는 신선도, 마지막으로 금강산 구룡폭포를 대담한 붓놀림으로 명쾌하게 그린 구룡폭(九龍瀑)3. 3점중에서 2점이 함석태의 소장품이다.

김홍도의 그림 3점에 관한 구체적인 설명은 유홍준 교수의 책 ‘나의 문화유산 답사기 4. 평양의 날을 개었습니다’에 나온 글로 대신하고자 한다. “늙은 짐승에서 터럭들이 부풀어 일어날 것만 같은 생동감, ‘약초를 캐고서’에서 선묘의 강약이 드러나는 리듬감, ‘구룡폭’에서 바윗 결을 화강암의 절리 현상에 따라 혹은 수직으로, 혹은 수평으로, 혹은 사선으로 죽죽 그어내리면서 곳곳에 운치있게 소나무를 그려 넣음으로써 실경의 사실감을 조형적 아름다움으로 승화시킨 모습은 그림이 왜 사진보다 감동적일 수 있는가를 유감없이 보여준다. 이 세 작품은 남한에 있는 소재의 단원 작품과 비교해보면 더욱 그림의 묘미를 완성할 수 있다. ‘약초를 캐고서’의 신선 그림은 40대 중반의 그림으로 31세 때 명작인 ‘군선도’ 의 신선 묘사에 비할 때 훨씬 부드러워진 필치가 돋보이고, ‘늙은 짐승’ 은 50대 초반 작품으로 그의 40대 때 동물화에 비할 때 분방한 붓놀리이 눈맛을 후련하게 해주는 것이며, 구룡폭은 50대 중반 그림으로 그가 44세때 정조의 명을 받아 금강산을 다녀와서 그렸던 구룡폭포에 그림에 비하면 그 원숙한 맛이 확연히 느껴지는 것이었다.”

1932년 조선고서화진장품전에 출품했던 단원의 구룡폭(九龍瀑)을 조선미술관 관장인 오봉빈은 그림의 크기가 작지만 깊고 큰 일품이라고 평가하였다. 이 그림도 역시 잘 설명해주는 도서 ‘북한의 문화재와 문화유적 조선시대 IV회화’가 있기에 전문을 옮겨본다. 아울러 겸재 정선이 그린 ‘구룡폭’과 비교해서 감상하면 즐거움이 배가 될 것 같다. 겸재 정선은 풍경을 마음에 담아 감성적으로 그리기에 대상이 그림과 닮지 않은 점이 있다. 반면에 단원 김홍도는 눈에 보이는 그대로 풍경을 그리기에 대상이 사진과 비슷할 정도다.

“구룡폭은 구룡폭포의 전경을 통하여 명승 금강산의 풍치를 실감있게 보여주는 김홍도의 대표적인 풍경화 작품이다. 폭포를 기본으로 그리면서도 그것이 화면 왼쪽으로 좀 치우치게 하고 오른쪽을 튀워 주어서 절벽과 폭포의 위용을 돋구었으며 힘있게 내리 그은 선으로 그 높이를 더 강조하였다. 한편 짙은 색의 덕으로 점점이 찍어서 절벽의 위아래에 무성하게 자란 나무를 나타냈으며 화면의 단조로움도 덜어 주었다. 특히 빠르고 가벼운 먹선으로 힘찬 물줄기를 죽죽 내리그어 웅장하고 장쾌한 폭포의 특징을 잘 살려냈다. 화면에서 힘차게 내리 쏟아지는 폭포수는 시선을 옮겨가면 옛날 금강산을 지키는 아홉 마리 용이 살았다는 구룡연까지 보게 되는 것 같으며 시선을 위로 돌려 거센 물살을 거슬러 오르면 물목너머로 팔선 전설 깃든 상팔담도 보이는 것 같다.”

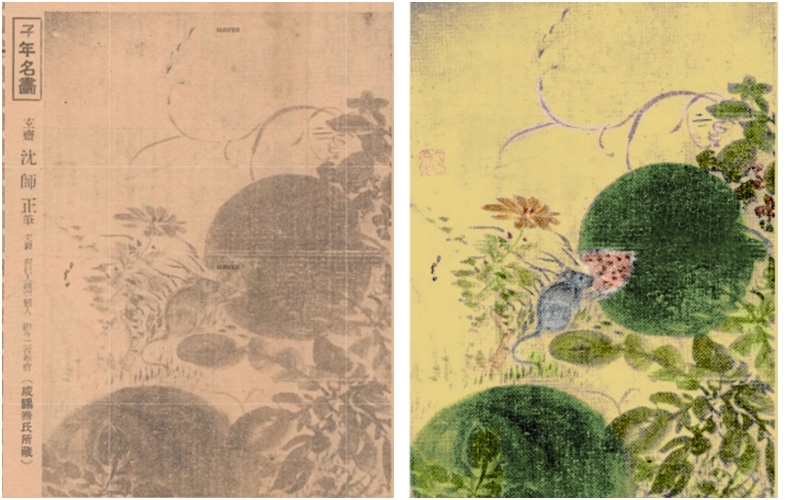

필자는 지난 수년 동안 함석태 선생의 흔적을 찾고 있던 참에 1936년 1월 3일자 조선일보 1면에서 그가 소장한 그림을 발견하게 되었다4. 그림은 ‘자년명화(子年名畵)’라는 제목과 함께 있다. 1936년이 ‘쥐’의 해였기에 쥐가 나오는 그림을 보여주고자 하는 의도인 듯하다. 그림 왼쪽에 ‘현재(玄齋) 심사정(沈師正) 필(筆) 현재(玄齋) 청송인화종조인(靑松人畵宗朝人) 거금이백년전(距今二百年前)’이라 써져있다. 조선의 천재 화가 3재 중 한 명인 심사정의 그림이고, 청송인화종조인은 조선의 그림을 그리는 청송인(심사정의 본관은 청송)이라는 뜻이다. 작품의 시기는 1736년이니 심사정이 29세에 그린 명화다.

84년 전 조선일보에 게재된 함석태 선생의 수장품인 심사정의 희미한 그림을 김충식 사진 복원전문가에게 의뢰하여 복원하였다5. 이번에는 최진우 화백에게 의뢰하여 모사(模寫)하였다6. 윤곽이 뚜렷해지고 색상이 더해지니 자연스럽게 현재 심사정의 스승인 겸재 정선의 그림 ‘서과투서(西瓜偸鼠)’가 연상된다. 따라서 함석태 소장품 중 하나인 현재 심사정의 그림 제목은 ‘서과투서(西瓜偸鼠)’다. 운명의 장난처럼 겸재 정선의 서과투서는 간송 미술관이 소장하고 있다. 일제강점기 함석태와 함께 고미술품을 수집했던 간송 전형필이 구입한 그림이었던 것이다. 정선의 그림은 한국 간송 미술관에, 심사정의 작품은 현재 행방을 찾을 수 없고 아마도 북한 미술관에 있을 것으로 추정된다. 어쩌면 두 그림의 운명이 겸재 정선과 현재 심사정의 인생과 비슷한지 실로 놀라울 뿐이다.

심사정이 29세에 그린 서과투서에는 정선의 그림과 달리 쥐가 한 마리만 그려져 있다. 세상으로부터 외면당한 채 고독 속에서 작품 활동을 한 심사정의 인생이 그림에 녹아들어가 있는 것 같다. 쥐 한 마리가 수박을 훔쳐먹고 있는 모습을 통해 조선 후기 탐관오리들이 백성을 수탈하는 실상을 풍자하는 그림으로도 해석된다. 함석태의 소장품 한 점을 발견하였다는 것은 대한민국 치의학 역사에서 가치가 있고, 한국 미술사 측면에서도 지금까지 공개되지 않았던 심사정의 그림 한 점이 세상에 공개되었다는 사실이 의미가 있다.

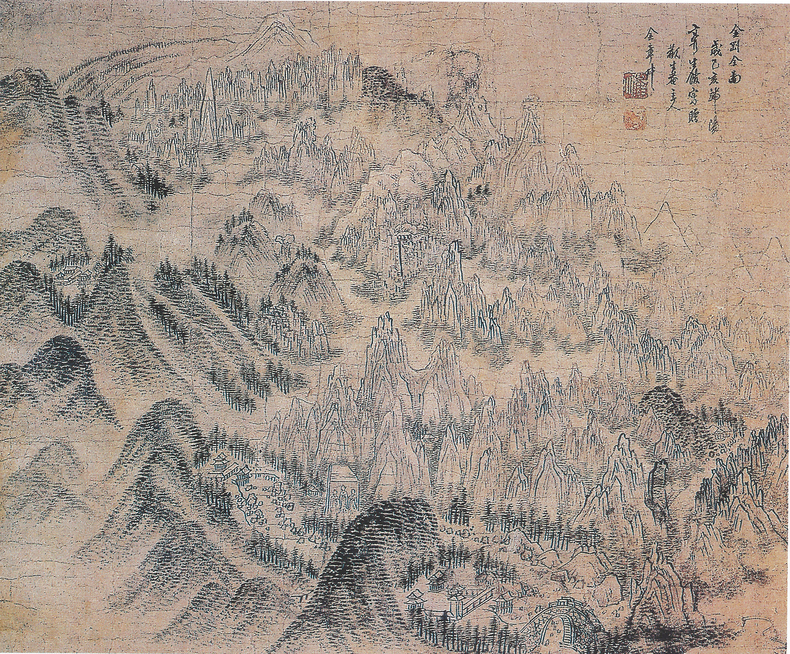

함석태의 수장품 목록을 보면 그가 얼마나 금강산을 좋아했는지를 가늠할 수 있다. 그는 7번의 전람회에 참여할 때 최북의 금강산 그림을 4번이나 출품하였다. 또한 정선의 금강전경액(金剛全景額)도 소장하고 있었다. 함석태는 최북의 금강총면(金剛總面)과 금강전경선면(金剛全景扇面)을 갖고 있었다. 그런데 최북의 금강총면은 전람회마다 작품명이 다르다. 1930년과 1938년 전람회에서는 금강총면(金剛總面), 1943년 고서화 감상회에는 금강총도(金剛總圖)로 적혀있다. 금강총면과 금강총도는 같은 단어라 봐도 무방할 것 같다.

금강총면에서 면(面)은 얼굴 또는 모습을 의미하기에 금강총면을 낱말 풀이하면 금강산의 전체적인 모습을 그린 그림이다.

1934년 전람회 출품작인 금강전경선면(金剛全景扇面)은 선면(扇面) 즉 부채에 그려진 금강산의 전체적인 경치로 해석된다.

최북의 금강산 그림 2점을 소유하고 있는 평양의 조선미술관은 제목을 금강총도(金剛總圖)7와 금강산전도(金剛山全圖)8로 명명하고 있다. 필자는 평양 조선미술관이 붙여놓은 최북의 금강산 그림 제목에 수정이 필요하다고 생각한다. 금강총도는 금강전경선면(金剛全景扇面)으로, 금강산전도는 금강총면(金剛總面)으로 말이다. 실제 금강산전도 우측 상단에 금강전면(金剛全面)이라고 적힌 최북의 글씨가 보인다. 한자 전(全)과 총(總)은 ‘모두’를 뜻한다. 금강총면(金剛總面)과 금강전면(金剛全面)은 금강산의 전체적인 모습을 그린 그림이다. 따라서 조선미술관이 소장하고 있는 최북의 금강산 그림 2점은 모두 함석태가 소장했던 금강총면(金剛總面)과 금강전경선면(金剛全景扇面)이라고 합리적으로 추론할 수 있다.

김용준(1904-1967)은 잡지 문장 1939년 6월호에 실린 자신의 글 ‘이조화계의 기인 최북과 임희지’에서 함석태 소장의 최북 금강산선면(金剛山扇面)과 서예가 손재형(1903-1981)의 수집품인 금강산전도(金剛山全圖)에 대해서 다음과 같이 언급하였다.

“비록 필력의 세련된 점은 다른 작가에 미치지 못한다 할지라도 필세가 대담하면 자유분방하여 그 저류에는 조그만 구애도 아첨도 보이지 않는, 치졸하되 패기가 용솟음치고 있는 기개를 느낄 수 있다.”

함석태의 소장품들을 연구하면서 한 가지 공통점을 발견하였다. 함석태는 추사 김정희와 추사를 존경하는 인물들의 고서화를 수집하였다. 소치(小癡) 허련(許鍊, 1808-1893)과 추사 김정희를 연결시켜준 인물은 대선사(大禪師) 초의(草衣, 1786-1866)다. 초의는 허련에게 그림에 대한 인식과 기본적인 화법을 가르쳐 주면서 허련이 윤두서의 ‘공재화첩’ 을 빌려서 그림 공부를 할 수 있도록 하였다. 초의는 윤두서의 그림을 모사한 허련의 그림을 가져가 자신의 오랜 벗인 김정희에게 보여주었더니, 김정희는 즉시 허련을 서울로 빨리 올라오라고 하였다. 1839년 32세의 허련이 김정희에게 서화 배우기 시작한지 얼마 되지 않아 1840년 9월 2일 김정희는 당쟁의 희생양으로 제주도 대정에 위리안치를 명받아 제주 유배생활을 시작하였다.

허련은 하늘과 맞닿은 큰 바다에 거룻배에 몸을 실고 제주에 유배 중인 김정희를 찾아갔다. 그것도 3번이나 목숨을 건 여행인 셈이다.

허련은 1년이 넘는 기간 동안 김정희의 힘든 유배생활을 도왔다. 수많은 김정희의 제자들 중에 험난한 뱃길을 건너 제주까지 찾아온 이는 허련과 이상적(李尙迪) 두 사람 뿐이었다. 허련의 ‘산거도(1851)’는 1932년 조선고서화진장품 전람회에 함석태 수장품으로 출품되었다. 현재는 북한에 있는 것으로 보인다9. 허련은 추사 사후에 자신의 고향인 진도로 내려가 운림산방에 살면서 후손에게 대대로 그림을 전수하였다. 오늘날 호남지방을 예향(藝鄕)이라고 불리우는 데 기본 바탕을 마련한 인물이 허련이다.

일제강점기 함석태가 소장했던 작품들은 한국 미술사학적으로도 의미가 있다. 김홍도의 노예흔기와 구룡폭, 최북의 금강전경선면과 금강총도, 허련의 산거도(山居圖) 모두 국보급이라 할 수 있다. 기록으로 확인된 함석태 소장품들이 어딘가에 잘 보관되어 있기를 간절하게 소망한다. 한 가지 소원이 더 있다. 부디 함석태 소장품 중 단 몇 점이라도 직접 감상할 수 있다면 무슨 여한이 있겠는가?